Общие сведения о технологическом процессе производства чугуна в доменном цеху

Сплавы железа с углеродом, содержащие более 2,14 % С, называются чугунами. В отличие от стали чугуны имеют более высокое содержание углерода, заканчивают кристаллизацию образованием эвтектики, обладают низкой способностью к пластической деформации и высокими литейными свойствами. Их технологические свойства обусловлены наличием эвтектики в структуре. Стоимость чугунов ниже стоимости стали.

Чугуны выплавляют в доменных печах, вагранках и электропечах.

Выплавляемые в доменных печах чугуны бывают передельными, специальными (ферросплавы) и литейными. Передельные и специальные чугуны используют для последующей выплавки стали и чугуна. В вагранках и электропечах переплавляют литейные чугуны. Около 20 % всего выплавляемого чугуна используют для изготовления литья. В литейном чугуне обычно содержится не более 4,0 % С. Кроме углерода обязательно присутствуют примеси S, P, Mn, Si причем в значительно большем количестве, чем в углеродистой стали.

В зависимости от формы выделения углерода различают следующие виды чугунов.

- Белый чугун, в котором весь углерод находится в связанном состоянии в виде цементита Fe3С. Чугун в изломе имеет белый цвет и характерный блеск.

- Половинчатый чугун, в котором основное количество углерода (более 0,8%) находится в виде цементита. Чугун имеет структуру перлита, ледебурита и пластинчатого графита.

- Серый чугун, в котором весь углерод или его большая часть находится в свободном состоянии в виде пластинчатого графита, а содержание углерода в связанном состоянии в виде цементита составляет не более 0,8 %.

- Чугун с отбеленной поверхностью, в котором основная масса металла имеет структуру серого чугуна, а поверхностный слой – белого чугуна. Отбеленный слой получают в толстостенных массивных деталях при литье их в металлические формы. По мере удаления от поверхности вследствие уменьшения скорости охлаждения структура белом чугуна постепенно переходит в структуру серого. Чугун поверхностного слоя в микроструктуре содержит много твердого и хрупкого цементита, который хорошо сопротивляется износу. Поэтому чугуны с отбеленной поверхностью используют для деталей с высокой износостойкостью, для валков прокатных станов, мукомольных валов, вагонных колес с отбеленным ободом, лемехов плугов с отбеленным носком и лезвием. Отбел может достигаться путем местного увеличения скорости охлаждения за счет установки в литейную форму холодильников в виде металлических вставок.

- Высокопрочные чугуны, в которых графит имеет шаровидную форму.

- Ковкие чугуны, в которых углерод находится в виде хлопьевидного графита, получаются из белых чугунов путем отжига.

Технологический процесс производства чугуна

Конечным продуктом доменного производства является чугун, для выплавки которого в настоящее время в основном применяются доменные печи. Исходным сырьем для получения чугуна является шихта, в состав которой входят: руда железная и марганцевая, металлические добавки (скрап и стружка), флюс и горючее. В настоящее время железная руда в натуральном виде в доменном производстве не используется.

В целях лучшей восстановимости железная руда, как правило, подготавливается к доменной плавке и подается в доменную печь в виде офлюсованного агломерата или обожженных окатышей.

Флюсами называются материалы, вводимые в шихту для перевода пустой породы, золы кокса и серы в шлак определенного состава и текучести, что необходимо для получения чугуна заданной марки.

В зависимости от химического состава рудной части шихты (агломерата) и золы кокса применяют кислые или основные флюсы. В качестве основного флюса применяется известняк, а в качестве кислого — кварциты, которые добавляются в железную руду в процессе ее агломерации и окатывания.

В качестве горючего в доменной плавке используется в основном каменноугольный кокс. В последнее время в целях снижения расхода кокса в качестве добавок применяются: природный газ, нефть и пылевидное топливо. В результате применения природного газа производительность доменных печей повышается примерно на 3%, а относительный расход кокса уменьшается на 13—15%.

Сущность доменного процесса заключается в следующем. Шихтовые материалы загружаются в доменную печь порциями (подачами) в строго определенной последовательности. Подачу в доменную печь с большого конуса опускают в два приема, а именно: сначала все топливо подачи, затем рудную часть подачи и флюс. Следовательно, шихтовые материалы в доменной печи располагаются слоями: кокс, агломерат и известняк, опять кокс, агломерат и известняк и т. д. Печь заполняется все время шихтовыми материалами по мере схода шихты во время работы доменной печи. При хорошо идущей доменной плавке этот порядок подач шихтовых материалов регулярно поддерживается, в случае расстройства хода печи и снижения ее производительности, указанный порядок загрузки печи может быть изменен.

Железо, входящее в состав чугуна, получается из рудной части шихты, в которой оно находится в виде соединений с кислородом (окислы железа). Для восстановления железа необходимо отнять кислород руды, соединяя его с веществом, имеющим большое сродство к кислороду и образующим с ним более прочное соединение, чем соединение кислорода с железом.

Вещество, отнимающее кислород руды, называется восстановителем. В доменном процессе восстановителем и источником тепла является углерод топлива.

Чтобы происходило восстановление железа, необходимо нагреть рудную часть шихты и восстановитель. За счет сгорания кокса в доменной печи и развиваются необходимые для реакции восстановления температуры. Для сжигания кокса в нижнюю зону доменной печи (заплечики) через воздушные фурмы подается нагретый до температуры 1000— 1200°С воздух под давлением 28—42 Н/см 2 (2,8—4,2 кгс/см 2 ).

В результате интенсивного горения топлива в области воздушных фурм и расплавления шихтовых материалов в зонах распара, заплечиков и горна освобождаются некоторые объемы печи, в которые с верхних горизонтов опускается шихта, при этом слои шихты разрыхляются, создавая хорошую газопроницаемость, необходимую для равномерного распределения газов, прогрева шихты и восстановления окислов железа. Образующиеся в процессе горения топлива в фурменной зоне газы поднимаются снизу вверх, интенсивно нагревая при этом шихтовые материалы.

В результате прохождения горячих газов через слои шихтовых материалов происходят следующие процессы:

- при температуре 100—150°С происходит испарение гигроскопической влаги;

- при температуре 300—400°С — удаление химически связанной гидратной влаги;

- при температуре 400°С начинается важнейший процесс — восстановление железа н других элементов из их окислов (непрямое восстановление) ;

- при температуре 600—900°С — удаление летучих из топлива, разложение известняка СаСO3 и магнезита MgСO3.

Весь процесс восстановления железа в доменной печи заключается в следующем. Окись железа, соприкасаясь при высокой температуре с окисью углерода, отдает окиси углерода свой кислород, частично восстанавливаясь до магнитной окиси железа, превращая при этом окись углерода в углекислоту: 3Fe2O3 + СО = 2Fe304 +CO2.

Магнитная окись, опускаясь вниз, встречает новые порции окиси углерода, которые продолжают отнимать кислород от руды, восстанавливая ее дальше до закиси железа по следующей реакции: Fe3О4 + СО = 3FeO + СО2.

Опускаясь еще ниже, закись железа восстанавливается посредством СО по следующей реакции: FeO + СО = Fe + СO2.

При этом получается вместо закиси железа и окиси углерода — железо и углекислота. Все указанные превращения происходят при температурах от 300 до 950°С.

Принято считать, что в ходе доменного процесса железо на 50 % восстанавливается окисью углерода и водородом (косвенное восстановление) и на 50% твердым углеродом путем непосредственного контакта рудной части шихты с коксом (прямое восстановление). Прямое восстановление железа происходит при температурах выше 950°C в нижней части шахты, распаре, заплечиках и горне, где некоторая невосстановленная часть руды, соприкасаясь с раскаленным коксом, полностью восстанавливается и насыщается углеродом. Такое растворение углерода в железе понижает температуру плавления расплава, который уже плавится при температурах 1150—1200°С.

В результате в горне доменной печи скапливается не чистое железо, а чугун с содержанием углерода до 3,5—4%.

В доменной шихте, кроме окислов железа, всегда имеются окислы кремния, марганца, фосфора, кальция, магния и другие, которые также восстанавливаются и частично переходят в шлак и чугун.

Шлакообразование необходимо для сплавления между собой имеющих высокую температуру плавления следующих окислов пустой породы: кремнезема Si02, глинозема Аl2O3, извести СаО, магнезии MgO, золы топлива и флюсов с образованием при этом легкоплавких соединений (шлаков), температура плавления которых значительно ниже температуры каждого входящего в шихту окисла.

Восстановленный жидкий металл и шлак в процессе доменной плавки скапливаются в горне печи, где происходит отделение шлака от металла, при этом частицы шлака как более легкие всплывают на поверхность расплавленного чугуна. Выпуск чугуна и шлака осуществляется по мере их накопления. Шлак в процессе доменного производства является побочным продуктом, который служит хорошим сырьем для производства строительных материалов. Доменный шлак используется для производства следующих строительных материалов: различных видов высококачественных цементов, получаемых на основе гранулированного шлака; щебенки как заполнителя для бетона, получаемой методом дробления медленно остывшего шлака; брусчатки для мощения улиц, плит и блоков, отливаемых из огненно-жидкого шлака в металлические формы, прочность и плотность этих изделии приравнивается граниту; шлаковаты для термоизоляционных работ, получаемой методом распыления струи расплавленного шлака сжатым воздухом или паром; кирпича и шлакобетонных блоков, изготовляемых из гранулированного шлака с добавкой извести или цемента с последующим затвердением на воздухе или в паропропарочных камерах.

Современный доменный цех представляет собой комплекс различных весьма сложных сооружений и оборудования.

На рис 1. представлена схема расположения сооружений и оборудования доменного цеха.

Рис 1. Схема расположения сооружений и оборудования доменного цеха: 1 — вагоноопрокидыватель; 2 —рудный перегружатель; 3 —грейфер; 4 — рудный трансферкар; 5 — коксовый транспортер; 6 — силос; 7 —-коксовый трансферкар; 8 —бункерная эстакада; 9 — вагон-весы; 10 — грохот для отсева коксовой мелочи; 11— коксовые весы; 12 — скип; 13—наклонный мост; 14 — машинное здание; 15 —доменная печь; 16 — колошниковый копер; 17 — монтажная балка; 18 — газоотводы; 19 — воздуходувная станция; 20 — воздуходувка; 21 — воздухопровод холодного дутья; 22 — воздухонагреватель; 23 — труба; 24 — воздухопровод горячего дутья; 25 — фурменный прибор; 26 — чугунная летка н желоба; 27 — шлаковая летка; 28— ковши для шлака; 29 — ковши для чугуна; 30 — здание литейного двора; 31 — кран литейного двора; 32 — пылеуловители; 33 — газопровод грязного газа; 34 — электрофильтры; 35 — газопровод чистого газа; 36 — лебедки для кантовки чугуновозных ковшей; 37 — разливочная машина; 38- платформы для уборки холодного чугуна; 39 — паровоз; 40 — железнодорожные пути для уборки холодного чугуна на складе

В настоящее время все доменные печи имеют стальной кожух, изнутри футерованный огнеупорным кирпичом. Футеровка со стороны кожуха охлаждается чугунными холодильниками – плитами залитыми в них стальными трубами, внутри которых циркулируется вода.

Основными характеристиками доменной печи являются ее профиль и размеры.

Очертание рабочего пространства доменной печи в вертикальном сечении, проходящего через ось печи, называется профилем печи. Профиль доменной печи можно разделить по высоте на пять частей (рис. 2).

- колошник — верхняя цилиндрическая часть печи, предназначена для загрузки шихтовых материалов. Огнеупорная кладка стенок колошника защищается от ударов загружаемой шихты стальными литыми сегментами, заполненными огнеупорным кирпичом;

- шахта — коническая часть печи, расположенная ниже колошника, указанная форма способствует более свободному опусканию шихты н тем самым ее разрыхлению;

- распар — самая широкая цилиндрическая часть печи, здесь начинается плавление шихты. Огнеупорная кладка распара опирается на колонны через мараторное кольцо кожуха печи;

- заплечики — коническая часть профиля печи ниже распара, сужение профиля заплечиков книзу явилось следствием сокращения объема шихты;

- горн — нижняя цилиндрическая часть печи, является копильником жидких продуктов доменной плавки — чугуна и шлака.

Нижняя часть печи (дно горна) называется лещадью. Кроме указанных характеристик, принято учитывать следующие параметры доменных печей:

- полезный объем печи — объем, который занимают все шихтовые материалы и продукты плавки. Вычисляют этот объем от нижнего положения большого конуса в опущенном положении до оси чугунной летки;

- полезная высота печи — расстояние от оси чугунной летки до нижнего положения большого конуса в опущенном положении;

- полная высота доменной печи — расстояние от оси чугунной летки до верхнего края чаши большого конуса.

Рудный двор. На всех металлургических заводах, имеющих в своем составе доменные печи, имеются рудные дворы (см. рис. 1), предназначенные для создания определенных резервных запасов руд и усреднения их.

Создание рудных дворов особенно необходимо, если руда и флюсы завозятся издалека, учитывая могущие быть задержки в пути и особенно в зимнее время.

Рудные дворы размещаются вдоль фронта доменных печей. Емкость рудных дворов зависит от дальности и сезонности доставки шихтовых материалов, а также от назначения двора (хранение сырья или его усреднение).

Литейный двор. Для наблюдения за ходом доменной плавки и выполнения работ около фурменной зоны (замена фурменных и шлаковых приборов) вокруг горна доменной печи устраивают рабочую площадку, называемую поддоменником.

Кроме этого непосредственно к поддоменнику примыкает литейный двор, на котором осуществляются работы по выпуску чугуна и шлака из доменной печи. Литейный двор оснащается оборудованием, необходимым для выпуска чугуна и шлака, а также для хранения необходимых для указанных целей вспомогательных материалов и запасных частей.

Наклонный мост. Он предназначен для связи бункерной эстакады и скиповой ямы с засыпным устройством доменной печн. Обычно мосты колошниковых подъемников выполняют решетчатой конструкции, двухпутными, с двумя опорами, которые устанавливают внизу на фундамент скиповой ямы и наверху на специальный пилон, монтируемый на фундаменте доменной печи. По нижнему поясу моста прокладывают два пути в скиповую яму, где осуществляется загрузка скипов шихтой.

В верхней части моста находятся разгрузочные кривые рельсовых путей, с помощью которых осуществляется опрокидывание и разгрузка скипов в приемную воронку засыпного устройства. На мосту имеются площадки, на которых установлены направляющие канатные шкивы скиповых канатов, канатов для лебедок управления конусами и канатов

зондовых лебедок.

На доменных печах полезным объемом 3200 м 3 скиповой подъемник шихтовых материалов выполнен из двух мостов, расположенных (не параллельно) расходящимися лучами вниз.

На доменной печи полезным объемом 5000 м 3 подача шихтовых материалов осуществлена с бункерной эстакады непосредственно на колошник при помощи ленточных конвейеров с резиновой лентой.

Скиповая яма. Для подхода скипов главного скипового подъемника и подъемника коксовой мелочи под загрузку предназначена скиповая яма. В скиповой яме устанавливаются: воронка-весы для кокса, бункера для коксовой мелочи, желоба для спуска сырья в скипы, оборудование для подавления пыли, образующейся при спуске в скипы сырья, и насосы для откачки грунтовых вод, проникающих в яму.

Машинное здание. В машинном здании устанавливают оборудование колошниковой скиповой лебедки, лебедки управления конусами, зондовых лебедок и автоматических станций густой смазки для механического оборудования колошника.

Воздухонагреватели. Они предназначены для нагрева подаваемого в доменную печь воздуха. В настоящее время применяются исключительно регенеративные воздухонагреватели с возможностью нагрева в них воздуха до 1100—1200°С.

Бункерная эстакада. Она является промежуточным хранилищем шихтовых материалов для доменной плавки, обеспечивающем необходимый запас сырья для бесперебойной и ритмичной загрузки его в доменную печь, что является решающим условием для ровного и устойчивого хода печи.

В подбункерном помещении устанавливают оборудование для организации механизированной подачи сырья к скиповому подъемнику. На большинстве доменных печей Советского Союза принята система транспортировки шихты машинами периодического действия, при которой руда, агломерат и добавки транспортируются в бункера железнодорожными вагонами или кранами-перегружателями с рудного двора в рудный трансферкар, который развозит материалы по бункерам. Кокс транспортируется в бункера также железнодорожными вагонами или же непосредственно с коксохимического завода при помощи конвейера с резиновой лентой в промежуточный бункер (силос) и далее трансферкаром в коксовые бункера.

Бункерная эстакада располагается между фронтом доменных печей и рудным двором. Бункерная эстакада в основном строится из железобетона. Стенки бункеров изготовляются из листовой стали и, как правило, защищаются от износа пакетами рельсов или листами из марганцовистой стали. Стенки коксовых бункеров выкладываются шамотным кирпичом. В целях техники безопасности и для того, чтобы в бункера не попадали негабаритные куски шихтовых материалов, верхние проемы всех бункеров перекрываются решетками с размерами ячеек 200×200—250×250 мм.

Газоочистка. На заводах с полным металлургическим циклом, включая и коксохимическое производство, значение доменного газа как топлива чрезвычайно велико. На таких предприятиях тепло, получаемое из доменного газа, составляет 25—35% общего расхода энергетического топлива. Вследствие того что потребители доменного газа требуют, чтобы содержание пылн в нем не превосходило 20 мг/м 3 , а для обогрева коксовых печей 10 мг/м 3 , на каждой доменной течи сооружается газоочистительная система, назначение которой состоит в очистке доменного газа.

Разливочная машина предназначена для механизированной разливки чугуна из чугуновозных ковшей в специальные формы — мульды. Разлитый в мульды чугун охлаждается водой при помощи форсунок и в виде чушек отгружается на железнодорожные платформы иногородним потребителям или на заводские полувагоны для отправки на внутризаводский склад чугуна.

Испарительное охлаждение. Интенсивная работа доменной печи приводит к быстрому износу ее огнеупорной футеровки, если не примять надлежащих мер в целях удлинения ее срока службы. Одной из таких мер является охлаждение футеровки. Все современные доменные печи оснащаются устройствами для интенсивного охлаждения футеровки — внутренними холодильниками, которые охлаждают футеровку на значительную часть ее толщины. В настоящее время для охлаждения футеровки доменных печей применяют две системы охлаждения — водяное и испарительное. При водяном охлаждении через систему трубопроводов и охлаждающих устройств — холодильников, представляющих собой чугунные плиты с залитыми в них стальными трубами, пропускают техническую воду или воду из оборотного цикла, охлажденную в брызгальных бассейнах или градирнях. Отбор тепла при водяном охлаждении от элементов охлаждения достигается за счет перепада температуры в подводимой и отводимой воде. При испарительном охлаждении отбор тепла происходит за счет скрытой теплоты парообразования воды, температура которой 100°С и выше, в зависимости от того, какое давление поддерживается в системе испарительного охлаждения.

При этой системе каждый килограмм охлаждающей воды отбирает не 83,7 Дж (20 ккал) тепла, как при водяном охлаждении, а около 2,5 кДж (600 ккал). Вследствие этого расход воды на охлаждение печи резко уменьшается, а также исключается полностью образование накипи в трубках холодильников и охлаждаемых элементах клапанов горячего дутья.

Для испарительного охлаждения применяется химически очищенная вода, получаемая от химической водоочистки ПВС. Испарительное охлаждение работает по замкнутому контуру, поэтому безвозвратные потери химически очищенной воды незначительны. Полученный в системе испарительного охлаждения пар поступает на ПВС для подогрева конденсата, подаваемого на котлы. При испарительном охлаждении расход технической воды сокращается до 70% от расхода воды при водяном охлаждении.

Выплавка чугуна в низкошахтных печах

В некоторых странах Западной Европы (ФРГ, Бельгия и др.) для выплавки чугуна из низкосортного неметаллургического горючего и бедных руд применяют в ограниченных (промышленных и полупромышленных) масштабах низкошахтные печи.

Действующие печи различных заводов по своей конструкции довольно сильно отличаются друг от друга. Общим для низкошахтных печей является небольшая высота столба шихтовых материалов (до 5 м) и, соответственно, малый полезный и полный объем (до 120 м 3 ).

В поперечном сечении низкошахтные печи имеют круглую, овальную или прямоугольную форму. По высоте от горна до колошника поперечное сечение у одних печей сохраняется постоянным, у других печей изменяется, но в гораздо меньшей степени, чем в обычных доменных печах. Иногда колошник делается большего сечения, чем горн.

Особенность работы низкошахтных печей — малое время пребывания шихты в печи. Если в обычных доменных печах продолжительность пребывания шихты составляет 6—8 ч, то в низкошахтных печах она не превышает 2,5—3 ч. Меньшее время пребывания шихты требует ускорения всех физико-химических процессов, протекающих в печи, иначе шихтовые материалы могут поступать в горн неподготовленными, что вызовет нарушение нормального хода печи. Ускорения реакций восстановления и процесса теплообмена можно достигнуть путем увеличения реакционной поверхности шихты, улучшением контакта между частицами руды и горючего и газом.

В связи с этим для низкошахтных печей особое значение приобретает подготовка шихтовых материалов. Подготовка заключается в предварительном измельчении, сортировке и тщательном перемешивании материалов как перед загрузкой, так и при загрузке их в печь. При этом должна быть обеспечена гранулометрическая однородность и постоянство качества применяемого сырья. Применение рудноугольных и руднококсовых брикетов, железококса в этом отношении является наиболее перспективным.

Для улучшения тепловой работы и повышения производительности низкошахтных печей при малом их объеме оказалось целесообразным применение дутья, обогащенного кислородом. При этом достигается концентрация зоны высоких температур в горне и одновременное снижение температуры колошника.

Применение дутья, обогащенного кислородом, позволяет выплавлять из бедных руд и низкосортного топлива не только передельный чугун, но и ряд ферросплавов, а также дает возможность отказаться от нагрева дутья, что резко сокращает капиталовложения. При использовании углей с большим выходом летучих и смолы, кроме чугуна, можно получать газ, пригодный для синтеза жидкого топлива или аммиака. Производительность низкошахтных печей колеблется от 80 до 120 т в сутки. Выход металла 21—22%. Выход шлака 2,3—2,5 т на 1 т чугуна. Расход кокса порядка 2,0 т на 1 т чугуна. К. и. п. о. 0,96—0,99.

Схема технологического процесса доменного цеха ОАО «ММК»

Из исходных материалов доменной плавки, находящихся в бункерах бункерной эстакады формируется шихта, которая для доменной плавки состоит из рудной сыпи, железорудной шихты, металлодобавок.

Рудную сыпь составляют окатыши (Лебединские, ССГОК, Качканарские, Михайловские), руда и агломерат.

Железорудная шихта представляет собой комбинацию шлака сварочного, корольков, руды марганцевой.

В качестве металлодобавок используется чугунный лом со шлаковых отвалов.

Скиповыми подъемниками шихта доставляется в засыпной аппарат доменной печи и попадает в доменную печь.

Снизу столб материалов в доменной печи продувается воздухом, подаваемым с ПВЭС и предварительно нагретым в воздухонагревателях. Дутье поступает из воздухонагревателей в кольцевой воздухопровод доменной печи, а оттуда через фурмы подается в верхнюю часть горна.

Через фурмы в доменную печь вдуваются природный газ и технологический кислород.

Продуктами плавки являются жидкий чугун, жидкий шлак и колошниковый газ. Основная масса жидкого чугуна направляется на ККЦ. Часть чугуна направляют для переработки в мартеновских печах, остальная часть отливается в слитки (чушки).

Шлак, прошедший гранулировку, используется в строительстве.

Колошниковый газ содержит большое количество пыли, поэтому его необходимо очистить. Получаемая в результате газоочистки колошниковая пыль содержит значительное количество окислов железа, в основном направляется на аглофабрики и частично используется для формирования шихты.

Очищенный доменный газ используют внутризаводские потребители. Часть доменного газа, предварительно обогащенная коксовым газом (коксодоменная смесь), используется на отопление воздухонагревателей.

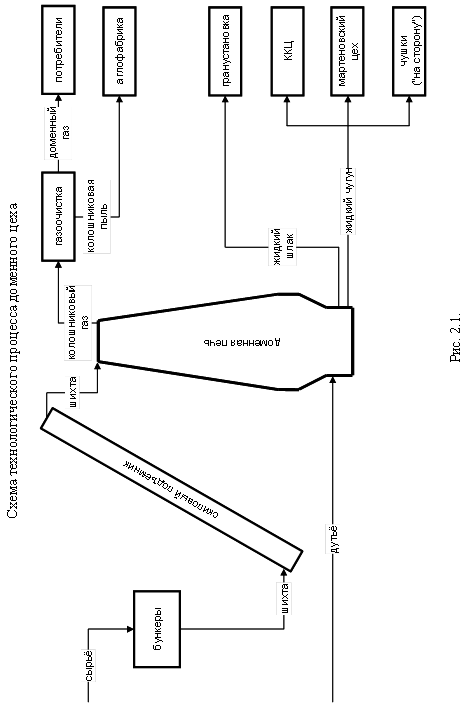

Принципиальная схема технологического процесса доменного цеха представлена на рис. 2.

Доменный процесс представляет собой восстановительный процесс получения чугуна. Главными исходными материалами являются железная руда или ее заменители (агломерат обычный, агломерат офлюсованный, окатыши) и кокс.

Подготовка шихты имеет большое влияние на ход доменной плавки: малопрочные материалы, попадая в доменную печь, истираются, забивают пустоты в шихте и вызывают неравномерное распределение газов, поэтому получение пористого и достаточно прочного сырья приводит к более интенсивному процессу восстановления железа из руд. Применение агломерата и окатышей уменьшает образование мелочи и приводит к повышению производительности доменной печи.

Применение офлюсованного агломерата выводит из шихты сырой известняк, что улучшает тепловую работу печи. При получении офлюсованного агломерата сырой известняк обжигается на аглоленте, частично вступает во взаимодействие с составляющими железной руды и в доменную печь попадает подготовленным, что снижает расход кокса.

Большое влияние на расход топлива оказывает содержание пустой породы в железной руде и ее заменителях. Известно, что чем больше пустой породы содержит железорудная часть шихты, тем больше выход шлака при прочих равных условиях, а чем больше получается шлака, тем больше удельный расход топлива.

Кокс в шихте доменной плавки выполняет три функции:

– кокс — это тепловая база процесса. Как известно, восстановительные процессы эндотермичны, то есть идут с затратами тепла извне.

– кокс представляет собой пористый материал, поэтому выполняет функцию разрыхлителя. Но кокс должен быть достаточно прочным, чтобы столб материала не раздавливал его, поэтому не всякий кокс может применяться для крупных доменных печей. Для проверки прочности кокса его испытывают в барабане. Хороший кокс должен иметь барабанное число не менее 320 кг.

– углерод кокса является технологической составляющей чугуна. Чугун железоуглеродистый сплав с содержанием углерода более 2,14%.

По мере продвижения шихтовых материалов по шахте доменной печи железо восстанавливается из окислов поднимающимися навстречу газами. Восстановленное железо в виде губки (пористой массы) доходит до распара, где температура 1300 0 С, поскольку температура плавления железа 1536 0 С, железо не может плавиться на уровне распара. Но по мере дальнейшего подогрева поверхностные слои железа насыщаются углеродом. Науглероживание частично происходит за счет контакта с коксом, но эта реакция имеет малое влияние на процесс науглероживания из-за малой поверхности контакта. Науглероживание осуществляется главным образом за счет омывания поверхности газами, в частности, двуокисью углерода.

Углерод снижает температуру плавления, и поверхностные слои оплавляются и стекают в горн.

В горне за определенное время скапливаются чугун и шлак, которые периодически выпускаются из печи.

Скапливаясь в горне, чугун и шлак взаимодействуют между собой, при этом из чугуна в шлак удаляется сера, так как для этого в доменной печи имеются благоприятные условия.

Однако, для удаления серы необходима большая подвижность шлаков, достигаемая при высокой температуре, а для этого необходимы дополнительные затраты топлива.

Фосфор шихты в доменной печи восстанавливается из соединений и полностью переходит в чугун. Фосфор из чугуна в условиях доменной плавки не удаляется (так как он требует для удаления окислительной атмосферы). Поэтому если в шихте имеется фосфор, то получается высокофосфористый чугун. Фосфористый чугун может поступать в передел в мартеновские печи или основные конверторы, где фосфор хорошо удаляется из металла.

Снижение содержания серы в шихте или внедоменное обессеривание приводит к снижению расхода кокса.

Стадии получения продукции представлены на рис. 3

Поставщики сырья для доменного цеха и потребители чугуна представлены на рис. 4 и рис. 5.

Схема технологического процесса доменного цеха

Из исходных материалов доменной плавки, находящихся в бункерах бункерной эстакады формируется шихта, которая для доменной плавки состоит из рудной сыпи, железорудной шихты, металлодобавок.

Рудную сыпь составляют окатыши (Лебединские, ССГОК, Качканарские, Михайловские и т.д.), руда и агломерат.

Железорудная шихта представляет собой комбинацию шлака сварочного, корольков, руды марганцевой.

В качестве металлодобавок используется чугунный лом со шлаковых отвалов.

Скиповыми подъемниками шихта доставляется в засыпной аппарат доменной печи и попадает в доменную печь.

Снизу столб материалов в доменной печи продувается воздухом, подаваемым с ПВЭС и предварительно нагретым в воздухонагревателях. Дутье поступает из воздухонагревателей в кольцевой воздухопровод доменной печи, а оттуда через фурмы подается в верхнюю часть горна.

Через фурмы в доменную печь вдуваются природный газ и технологический кислород.

Продуктами плавки являются жидкий чугун, жидкий шлак и колошниковый газ. Основная масса жидкого чугуна направляется на ККЦ. Часть чугуна направляют для переработки в мартеновских печах, остальная часть отливается в слитки (чушки).

Шлак, прошедший гранулировку, используется в строительстве.

Колошниковый газ содержит большое количество пыли, поэтому его необходимо очистить. Получаемая в результате газоочистки колошниковая пыль содержит значительное количество окислов железа, в основном направляется на аглофабрики и частично используется для формирования шихты. Очищенный доменный газ используют внутризаводские потребители. Часть доменного газа, предварительно обогащенная коксовым газом (коксо-доменная смесь), используется на отопление воздухонагревателей.

Схема технологического процесса доменного цеха представлена на рис. 2.1.

2.2 Организационная структура доменного цеха

В доменном цехе работает 570 человек по штатному расписанию (617 среднесписочная численность), из них 497 рабочие (среднесписочная численность рабочих 510) и 73 человек РРС работники.

В организационную структуру входят следующие службы:

Все службы подчиняются начальнику цеха.

Структура управления доменным цехом представлена в приложении 1.

Доменный процесс представляет собой восстановительный процесс получения чугуна. Главными исходными материалами являются железная руда или ее заменители (агломерат обычный, агломерат офлюсованный, окатыши) и кокс.

Подготовка шихты имеет большое влияние на ход доменной плавки: мало прочные материалы, попадая в доменную печь, истираются, забивают пустоты в шихте и вызывают неравномерное распределение газов, поэтому получение пористого и достаточно прочного сырья приводит к более интенсивному процессу восстановления железа из руд. Применение агломерата и окатышей уменьшает образование мелочи и приводит к повышению производительности доменной печи.

Применение офлюсованного агломерата выводит из шихты сырой известняк, что улучшает тепловую работу печи. При получении офлюсованного агломерата сырой известняк обжигается на аглоленте, частично вступает во взаимодействие с составляющими железной руды и в доменную печь попадает подготовленным, что снижает расход кокса.

Большое влияние на расход топлива оказывает содержание пустой породы в железной руде и ее заменителях. Известно, что чем больше пустой породы содержит железорудная часть шихты, тем больше выход шлака при прочих равных условиях, а чем больше получается шлака, тем больше удельный расход топлива.

Кокс в шихте доменной плавки выполняет три функции:

· кокс – это тепловая база процесса. Как известно, восстановительные процессы эндотермичны, то есть идут с затратами тепла извне.

· кокс представляет собой пористый материал, поэтому выполняет функцию разрыхлителя. Но кокс должен быть достаточно прочным, чтобы столб материала не раздавливал его, поэтому не всякий кокс может применяться для крупных доменных печей. Для проверки прочности кокса его испытывают в барабане. Хороший кокс должен иметь барабанное число не менее 320 кг.

· углерод кокса является технологической составляющей чугуна. Чугун железоуглеродистый сплав с содержанием углерода более 2,14%.

По мере продвижения шихтовых материалов по шахте доменной печи железо восстанавливается из окислов поднимающимися навстречу газами. Восстановленное железо в виде губки (пористой массы) доходит до распара, где температура 1300 0 С, поскольку температура плавления железа 1536 0 С, железо не может плавиться на уровне распара. Но по мере дальнейшего подогрева поверхностные слои железа насыщаются углеродом. Науглероживание частично происходит за счет контакта с коксом, но эта реакция имеет малое влияние на процесс науглероживания из-за малой поверхности контакта. Науглероживание осуществляется главным образом за счет омывания поверхности газами, в частности, двуокисью углерода.

Углерод снижает температуру плавления, и поверхностные слои оплавляются и стекают в горн. В области заплечиков протекают также процессы шлакообразования, капли шлака так же стекают в горн.

В горне за определенное время скапливаются чугун и шлак, которые периодически выпускаются из печи.

Скапливаясь в горне, чугун и шлак взаимодействуют между собой, при этом из чугуна в шлак удаляется сера, так как для этого в доменной печи имеются благоприятные условия.

Однако, для удаления серы необходима большая подвижность шлаков, достигаемая при высокой температуре, а для этого необходимы дополнительные затраты топлива.

Фосфор шихты в доменной печи восстанавливается из соединений и полностью переходит в чугун. Фосфор из чугуна в условиях доменной плавки не удаляется (так как он требует для удаления окислительной атмосферы). Поэтому если в шихте имеется фосфор, то получается высокофосфористый чугун. Фосфористый чугун может поступать в передел в мартеновские печи или основные конверторы, где фосфор хорошо удаляется из металла.

Снижение содержания серы в шихте или внедоменное обессеривание приводит к снижению расхода кокса.

2.3 Поставщики, потребители и конкуренты в отрасли

Основные поставщики сырья доменного цеха:

· Русская металлургическая компания (кокс);

· Аглофабрика – часть «ММК» (агломераты);

· Соколовский ГОК (окатыши);

· Лебединский ГОК (окатыши);

· Качканарский ГОК (окатыши);

· Агаповка. Известково-доломитовое производство-часть «ММК» (известняк)

· Энергокомбинат – подразделение «ММК» (энергоносители: газ, кислород, сжатый воздух, дутье от ПВЭС).

Так как основной продукт доменного цеха – чугун, основными потребителями являются сталеплавильные подразделения ОАО «ММК» и Дочерние предприятия ОАО «ММК», находящиеся на территории предприятия, в том числе:

Подразделения ОАО «ММК»:

1. Мартеновский цех;

3. Участок разливки;

Дочерние предприятия ОАО «ММК»:

4. Чугунолитейный цех;

5. Фасонолитейный цех;

Конкуренты в отрасли:

1. АО «Западно-Сибирский Мет. комбинат»;

2. АО «Нижнетагильский Мет. комбинат»;

4. АО «Северсталь»;

5. АО «Электросталь».

Производство жидкого чугуна и структура его распределения в 2008 году.

| Количество, тонн | Структура, % | |

| Выплавка чугуна всего жидкого | 9645355 | 100 |

| В том числе отправлено: | ||

| в сталеплавильный цех №1 (мартеновский цех) | 1190236,8 | 12,34 |

| в сталеплавильный цех №2 (кислородно-конвертерный цех) | 8388565,2 | 86,97 |

| на разливочные машины | 4822,7 | 0,05 |

| цеху изложниц | 49191,3 | 0,51 |

| чугунолитейному цеху | 12539 | 0,13 |

Раздел: Экономика

Количество знаков с пробелами: 22555

Количество таблиц: 2

Количество изображений: 1

Источник https://metallolome.ru/obshhie-svedeniya-o-tehnologicheskom-pro/

Источник https://studopedia.ru/19_98938_shema-tehnologicheskogo-protsessa-domennogo-tseha-oao-mmk.html

Источник https://kazedu.com/referat/176991/2